興隆寺長野について

1536年(天文5年)真言宗の僧寛海により、真田幸隆を開基として、「幸隆寺」が創建されたと伝わる。本尊は、鎌倉時代の定朝様式による阿弥陀加来坐像

1966年(昭和41年文化庁により美術院国宝修理所にて、調査修理が行われ県宝指定となる。

1550年(天文19)連日の大雨により、三沢山の崩壊に遭い堂宇は流失、本尊のみ難をまぬがれたと伝 える。1565年(永禄8)寺は再建されたが、まもなく無住となる。天正年間(1573~92)溫泉寺四 世天室伝龍が禅宗に改め、中興の興の一字を以って「興隆寺」と、改めたと云う。

1683年(天和3)真田氏より現在の地を賜わる。移転の際、境内裏山に数十万本の杉を植えたと伝える。 植林記録としては時代的に希少とされる。参道の杉並木は、文政年間(1818~30)に再植林された杉で、 数年前まで県の母樹林であった。現在、町の天然記念物である。

1714年(正德4)八世住職は、角間温泉に寺の隠寮を建て、浴場を併設して温泉を村に開放した。

1721年(享保6)黄檗山萬福寺八世悅峯禅師が訪れ、持参されたという子安観音像は、マリア観音と呼 ばれ町の文化財となった。(現在は別庵に祀られている。)

1929年(昭和4)に至り、隠家は、横山大観の自宅を模して改築され、大観を招く。大観が「嶽心荘」と名付けた別荘は現存する。

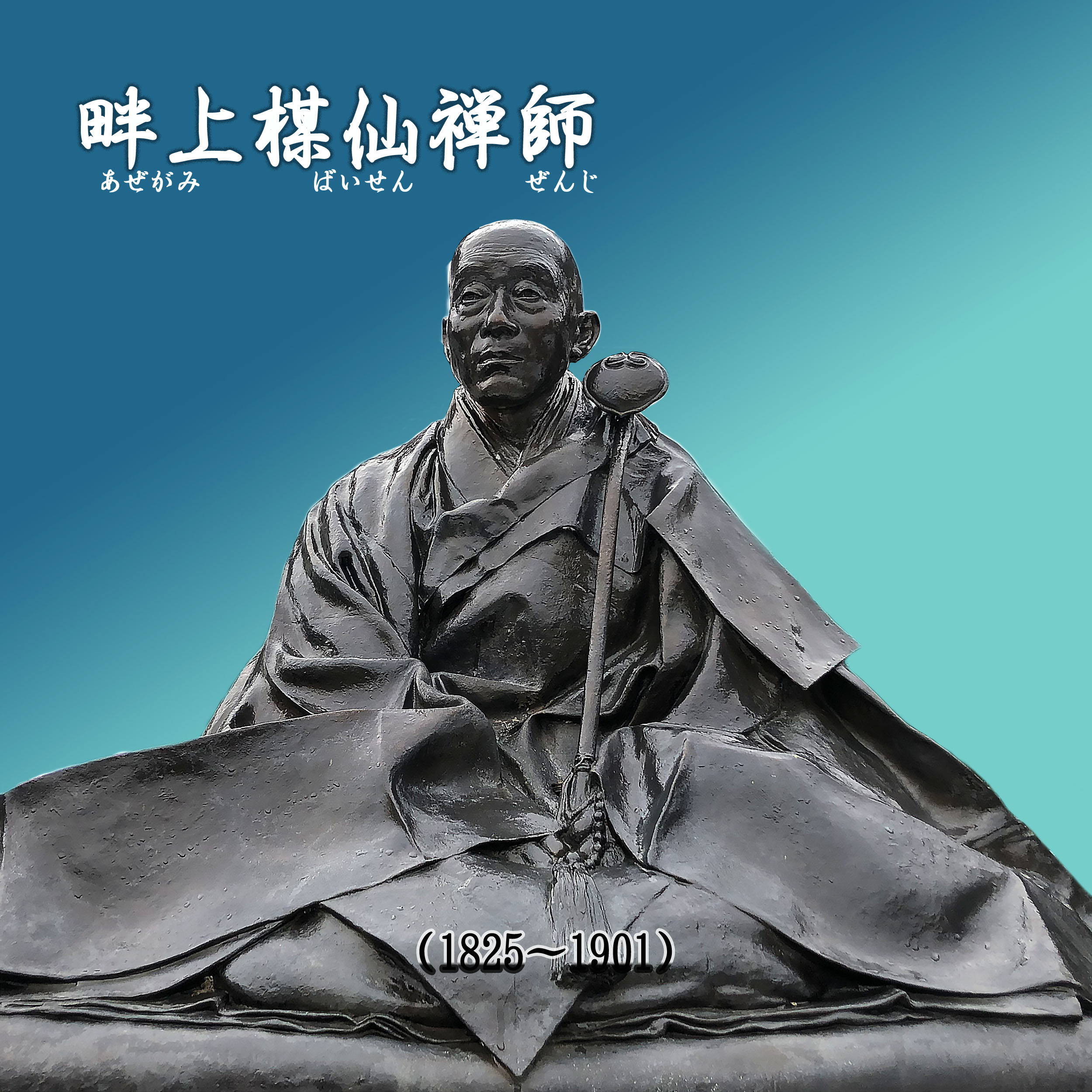

十七世の住職は畔上楳仙禅師である。7歳で当寺に出家、1858年(安政5) に首先住職となった。1881年(明治14)には曹洞宗管長となり、『修証義』の選述、発刊に、滝谷琢宗禅師と共に腐心され、激動の時代に宗門を支えられた。 禅師の蔵書千余冊、書類等の遺品が当寺に保管されている。

2000年(平成12)禅師の百回忌にあたり、本堂前に銅像を建立し、その足跡報恩の一滴を誌した副碑を添えた。